Средневековый город и его история

Историко-культурный проект

КАРТА

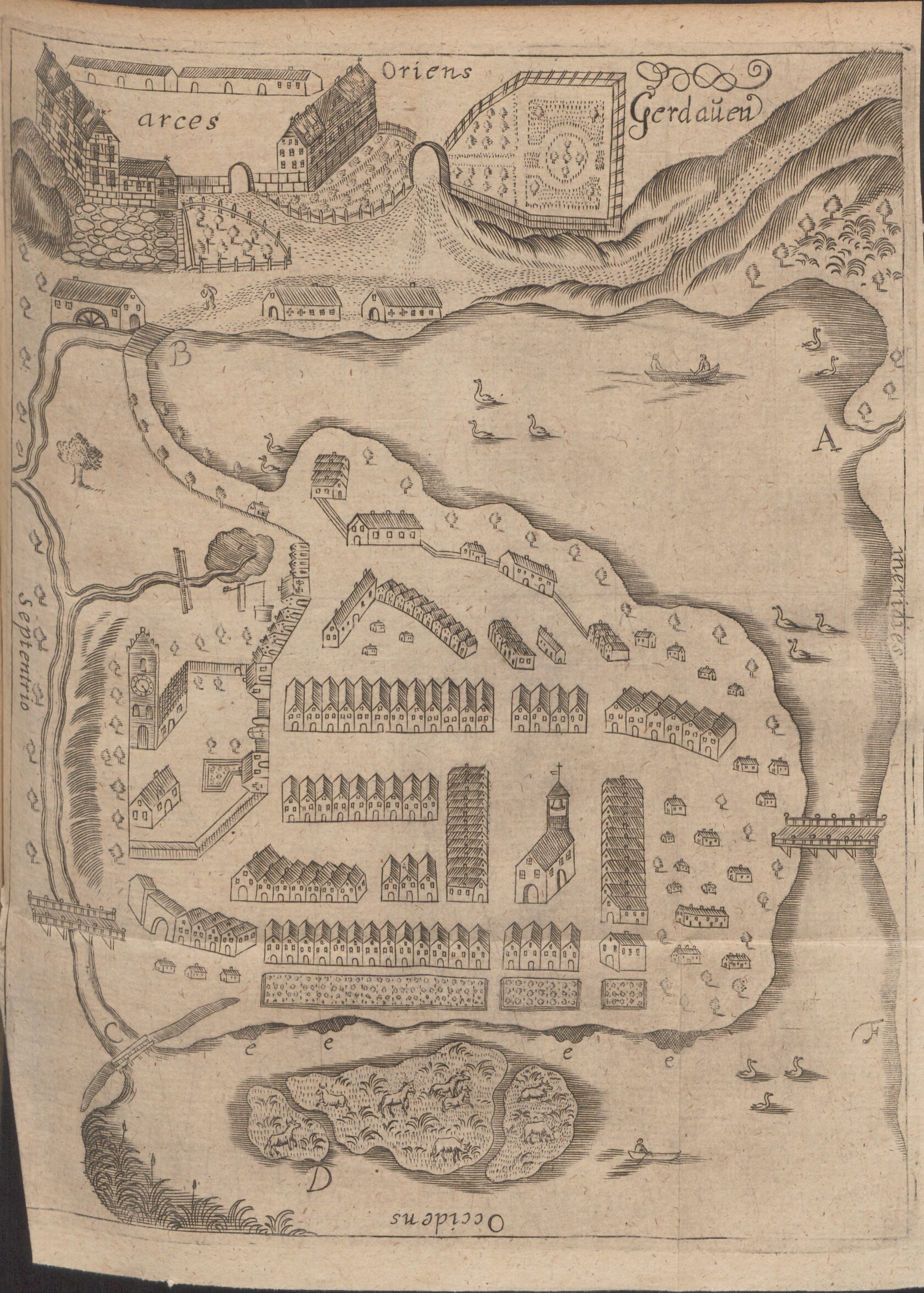

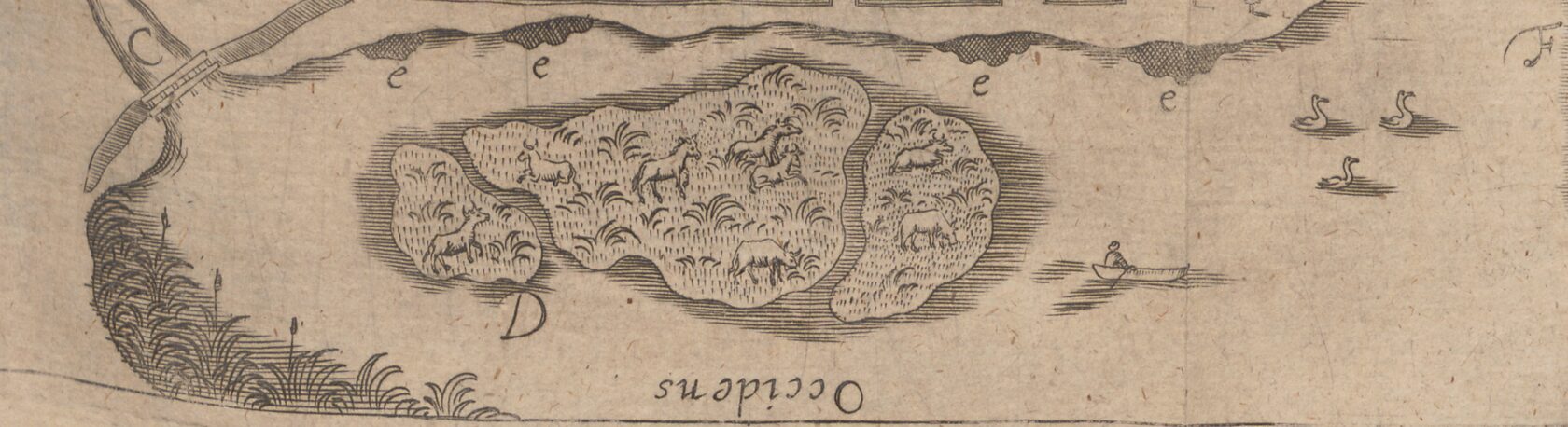

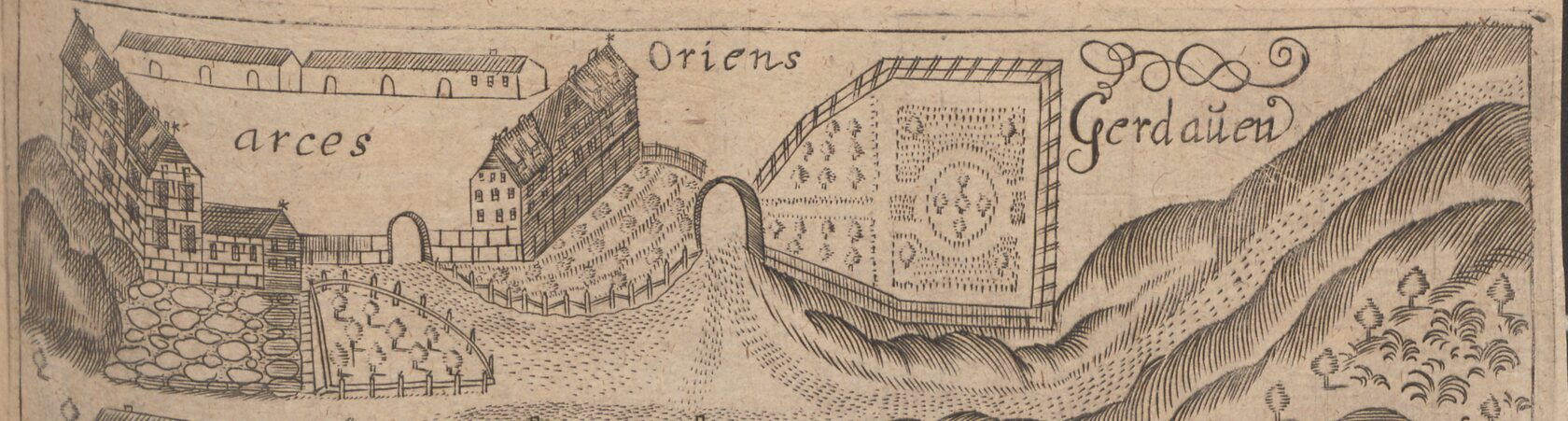

Мурал создан на основе плана города Гердауэна начала XVIII в., включенного в диссертацию, озаглавленную «Диссертация историко-физическая о плавучем острове Гердауэна, обыкновенно называемом Швиммбрух» и представленную к защите на философском факультете Кёнигсбергского университете в феврале 1707 г. Работа напечатана в Кёнигсберге в типографии Фридриха Рейснера (брошюра объемом 24 с.). Гравюра с медной доски размером 22,8 × 17,5 см, расположенная на вклейке между предисловием и основным текстом, — первая известная публикация изображения города.

Соискатель степени — студент университета Кристиан Фридрих Раст (1686–1741), впоследствии доктор медицины, экстраординарный и адъюнкт-профессор медицинского факультета, городской врач Кёнигсберга.

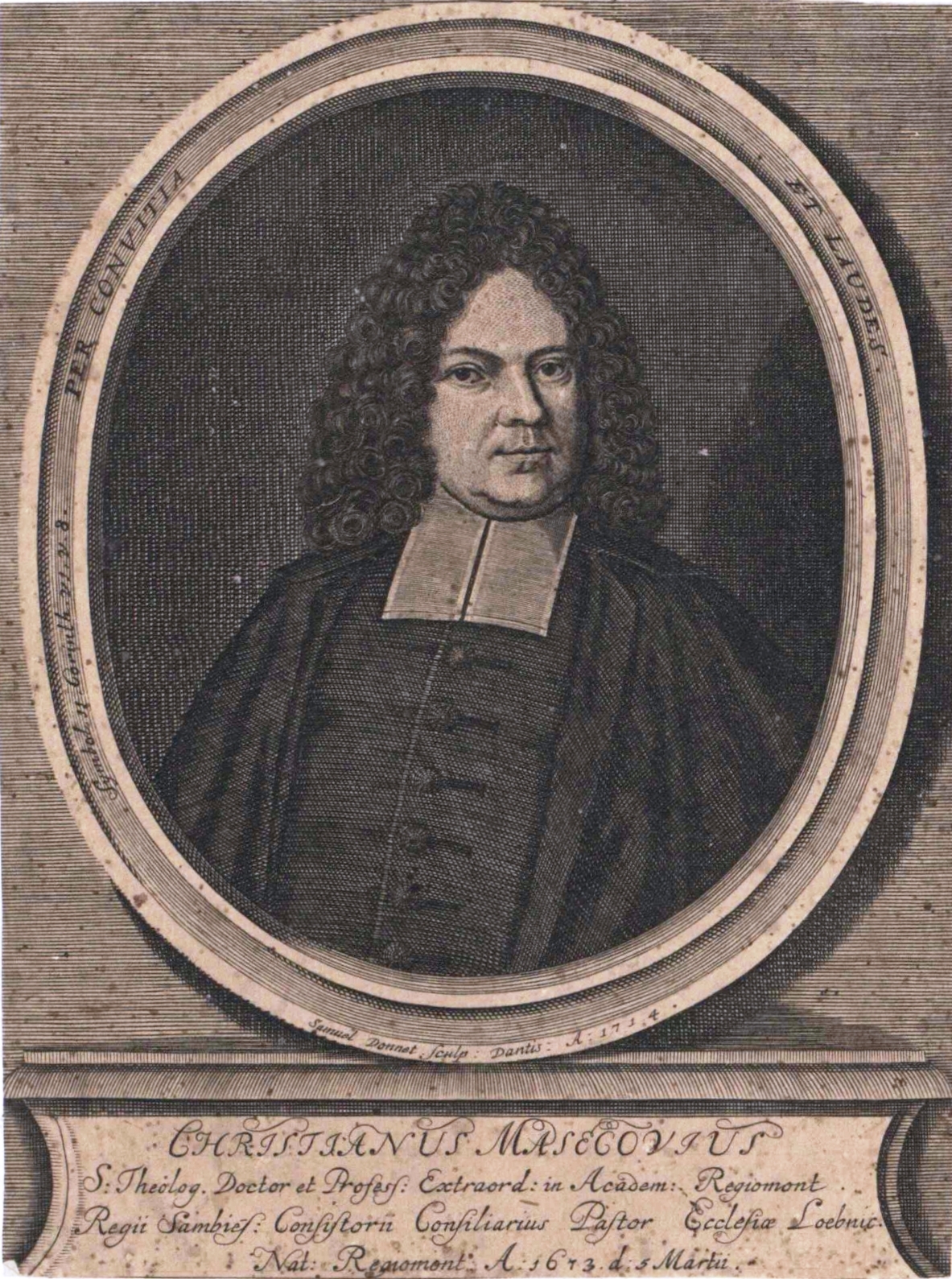

Председательствующий и руководитель работы — Кристиан Масков (1673–1732), в разное время профессор философии и теологии Альбертины, настоятель церкви Лёбенихта и Кафедрального собора в Кёнигсберге. Диссертация содержит посвящение графам фон Шлибен из Гердауэна: [Эрнсту] Сигизмунду (1677–1741) и Георгу Адаму (1688–1737).

Соискатель степени — студент университета Кристиан Фридрих Раст (1686–1741), впоследствии доктор медицины, экстраординарный и адъюнкт-профессор медицинского факультета, городской врач Кёнигсберга.

Председательствующий и руководитель работы — Кристиан Масков (1673–1732), в разное время профессор философии и теологии Альбертины, настоятель церкви Лёбенихта и Кафедрального собора в Кёнигсберге. Диссертация содержит посвящение графам фон Шлибен из Гердауэна: [Эрнсту] Сигизмунду (1677–1741) и Георгу Адаму (1688–1737).

1. [План Гердауэна 1707 г.]

Источник изображения: Mascov Ch., Rast Ch.F. Dissertatio Historico-Physica, de Insula Natante Gerdaviensi, Vulgo Schwimmbruch. Regiomonti, 1707.

2. Кристиан Масков

Гравер – Самуэль Доннет. 1714

Источник изображения: Wikimedia Commons. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/ChristianMasecovius.jpg

ГОРОД НАЧАЛО

В год от Рождества Христова 1325 брат Генрих фон Иннберг, комтур Кёнигсберга, с соизволения и повеления почтенного мужа, брата Вернера, великого магистра, человека особенно радетельного и ревностного в отношении вверенного ему дела, для расширения пределов христианских построил и завершил в день святых апостолов Петра и Павла в земле Барте замок Гирдавию.

Местность, в которой расположен нынешний поселок Железнодорожный, была освоена еще за много веков до вторжения Тевтонского ордена. Район представлял собой часть обширной исторической области, носившей название Барта. В середине XIII в. Тевтонский орден приступил к покорению обитавшего здесь прусского племени бартов и обращению их в христианство.

На то, что к моменту прихода Ордена район Гердауэна был относительно густо заселен, указывают в том числе сохранившиеся прусские названия. Предшественником Гердауэна, как и многих других городов на этой земле, было небольшое укрепленное прусское поселение Гирдавия (Girdawia), основанное в XIII в. нобилем из рода Рендалия, которого звали Гирдав. На языке прусов gerdant — говорить, сказать; girdiu — [я] говорю (В.Н. Топоров).

Форма Гердауэн (Gerdauen) в наименовании города окончательно закрепилась к началу XVIII в.

На то, что к моменту прихода Ордена район Гердауэна был относительно густо заселен, указывают в том числе сохранившиеся прусские названия. Предшественником Гердауэна, как и многих других городов на этой земле, было небольшое укрепленное прусское поселение Гирдавия (Girdawia), основанное в XIII в. нобилем из рода Рендалия, которого звали Гирдав. На языке прусов gerdant — говорить, сказать; girdiu — [я] говорю (В.Н. Топоров).

Форма Гердауэн (Gerdauen) в наименовании города окончательно закрепилась к началу XVIII в.

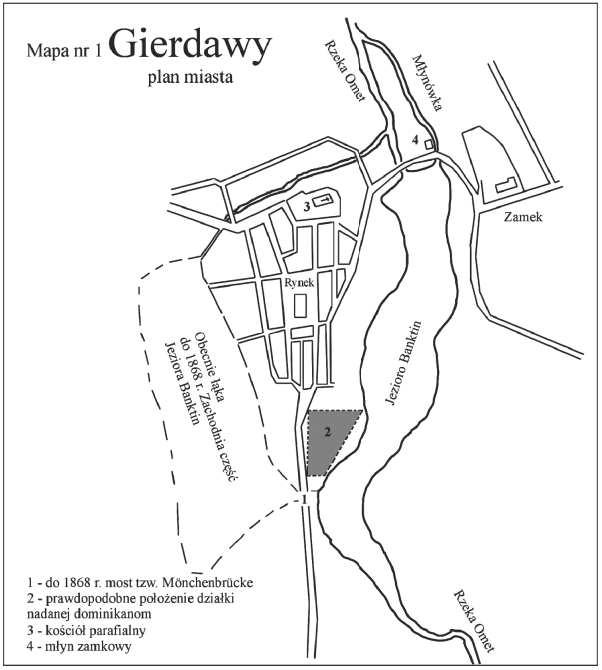

Река, огибающая город, называлась Омет (Omet), а также Обемитте (Obemitte) и Обеметте (Obemette). В документах орденских времен и в более поздней литературе встречаются и другие формы: Омейте (Omeyte; 1370 / 1374), Амет (Amet; 1398). В настоящее время река Стоговка (Железнодорожная) течет по территориям Польши (в Кентшинском повете Варминьско-Мазурского воеводства) и России (в Правдинском районе Калининградской области). В верхнем течении носит название Омет, в среднем —Железнодорожная, а у устья — Стоговка.

Озеро Банктин (Banctin, Banctien, Banktin), изображенное на карте без наименования, в некоторых источниках называется Банетин (Banetin, Banetien). В 1861 г. упоминается как два водоема: Банктин малое и Банктин большое (Groß und Klein- Banctin bei Gerdauen). Во второй половине XIX в. озеро было осушено.

Озеро Банктин (Banctin, Banctien, Banktin), изображенное на карте без наименования, в некоторых источниках называется Банетин (Banetin, Banetien). В 1861 г. упоминается как два водоема: Банктин малое и Банктин большое (Groß und Klein- Banctin bei Gerdauen). Во второй половине XIX в. озеро было осушено.

Карта Пруссии К. Хенненбергера и К.Я. Фишера.1630

Фрагмент с изображением реки Омет и замка Гердауэн (Q 21)

Без раскраски

Карта К. Хенненбергера и К.Я. Фишера. 1630

Фрагмент с изображением реки Омет и замка Гердауэн (Q 21)

Источник изображения: https://www.raremaps.com/gallery/detail/75171/tabula-prussiae-eximia-cura-conscripta-per-caparum-henneberc-visscher-i

Маленький Гердауэн играл важную стратегическую роль в Орденском государстве. Планомерная немецкая колонизация края и соседних территорий происходила при 22-м великом магистре Винрихе фон Книпроде (ок. 1310–1382) с 1351 по 1382 г. Ее стратегическое значение определялось тем, что местность была расположена по соседству с обширными неосвоенными территориями (так наз. Великой пустошью). Заселить ее означало упрочить контроль над ней Ордена.

К концу XIV в. большая часть Гердауэнского округа была заселена и освоена в сельскохозяйственном отношении. Часть населения составляли привлеченные сюда организаторами колонизации — локаторами[1] — немецкие крестьяне, часть — пруссы (как из числа прежних жителей, так и новые поселенцы). На холме, юго-западнее орденского замка, образовалось поселение — лишке. В день святого Матфея 21 сентября 1398 г. великий магистр Конрад фон Юнгинген (ок. 1355–1407) выдал учредительную грамоту, положившую начало городской общине Гердауэна. Грамота была пожалована немецким колонистам, которых должен был привлечь упоминаемый в документе локатор Якоб.

Материал по Учредительной грамоте Гердауэна изложен на основе комментированного перевода д. юр. н. А.Л. Рогачевского, опубликованного в выпуске 2 научного сборника «Калининградские архивы» за 1999 г.

В Гердауэнской грамоте 1398 г. нашли отражение важные черты эпохи: колонизация края, дальнейшее развитие городского права, становление немецкого языка и городской культуры, представления о власти и суверенитете. Установлением точных размеров городских земельных участков, домов и дворов был предопределен регулярный план города. Великий магистр пожаловал жителям Гердауэна 120 гуф[2] с пашнями, лесами, пустошами, рощами, болотами, лугами, пастбищами и всем, что к ним относилось. Из них 20 гуф, свободных от повинностей, для обшей пользы города.

Шультгейсу (старосте общины) и жителям Гердауэна также было пожаловано право на свободную ловлю рыбы в реке Омет малой снастью, то есть бреднями, сачками и удочками, но лишь для своего стола, а не на продажу. Хозяйственное значение этого правила определялось тем, что рыба играла важную роль в пищевом рационе из-за соблюдения многочисленных постов.

На шесть лет Гердауэн освобождался от повинностей.

Мирная жизнь замка и образовавшегося рядом поселения неоднократно нарушалась набегами литовцев. Виганд Марбургcкий повествует о четырех вторжениях, которые регион Гердауэн пережил после 1325 г.: в 1347 г., дважды в 1366 г. и даже во время Великого поста в 1373-м. В 1485 г. город был сожжен поляками и восстановлен только в 1493-м.

Хроники содержат также многочисленные примеры насильственной колонизации прусских земель в этом районе и истребления пруссов рыцарями Ордена.

В 1585 г. Гердауэн выгорел дотла во время страшного пожара. Десять лет спустя Каспар Хенненбергер, прусский картограф и лютеранский пастор, сообщает: «В 1585 г. в ночь пятницы с 29 на 30 октября Гердауэн выгорел дотла. Начавшийся ранним утром пожар был потушен, но в следующую ночь возобновился от сильного штормового ветра».

Во время пожара 1802 г. большая часть города снова сгорела. Король Фридрих Вильгельм III пожаловал Гердауну значительную сумму в качестве помощи на восстановление.

В 1679 г. в город вошли шведские войска

I 8 февраля 1708 г. королем Пруссии Фридрихом I Гердауэну предоставлена концессия на проведение IV ярмарки в честь святого Варфоломея. По данным 1791 г., в городе ежегодно проводились четыре ярмарки.

В Гердауэне и его окрестностях после битвы при Прейсиш-Эйлау 7–8 февраля 1807 г. была размещена вся императорская русская армия.

В 1809 г. Гердауэн добился получения полных городских прав.

В 1818 г. Гердауэн становится центральным городом округа.

[1] От латинского loco— «помещаю».

[2] Гуфа – в данном случае фламандская гуфа, унифицированная единица земельной площади, представлявшая собой надел земли прямоугольной формы, шириной 10 и длиной 300 прутов (один старокульмский прут, применявшийся в Пруссии до 1577 г., составлял 4,322 м), что составляло 16,8 га.

К концу XIV в. большая часть Гердауэнского округа была заселена и освоена в сельскохозяйственном отношении. Часть населения составляли привлеченные сюда организаторами колонизации — локаторами[1] — немецкие крестьяне, часть — пруссы (как из числа прежних жителей, так и новые поселенцы). На холме, юго-западнее орденского замка, образовалось поселение — лишке. В день святого Матфея 21 сентября 1398 г. великий магистр Конрад фон Юнгинген (ок. 1355–1407) выдал учредительную грамоту, положившую начало городской общине Гердауэна. Грамота была пожалована немецким колонистам, которых должен был привлечь упоминаемый в документе локатор Якоб.

Материал по Учредительной грамоте Гердауэна изложен на основе комментированного перевода д. юр. н. А.Л. Рогачевского, опубликованного в выпуске 2 научного сборника «Калининградские архивы» за 1999 г.

В Гердауэнской грамоте 1398 г. нашли отражение важные черты эпохи: колонизация края, дальнейшее развитие городского права, становление немецкого языка и городской культуры, представления о власти и суверенитете. Установлением точных размеров городских земельных участков, домов и дворов был предопределен регулярный план города. Великий магистр пожаловал жителям Гердауэна 120 гуф[2] с пашнями, лесами, пустошами, рощами, болотами, лугами, пастбищами и всем, что к ним относилось. Из них 20 гуф, свободных от повинностей, для обшей пользы города.

Шультгейсу (старосте общины) и жителям Гердауэна также было пожаловано право на свободную ловлю рыбы в реке Омет малой снастью, то есть бреднями, сачками и удочками, но лишь для своего стола, а не на продажу. Хозяйственное значение этого правила определялось тем, что рыба играла важную роль в пищевом рационе из-за соблюдения многочисленных постов.

На шесть лет Гердауэн освобождался от повинностей.

Мирная жизнь замка и образовавшегося рядом поселения неоднократно нарушалась набегами литовцев. Виганд Марбургcкий повествует о четырех вторжениях, которые регион Гердауэн пережил после 1325 г.: в 1347 г., дважды в 1366 г. и даже во время Великого поста в 1373-м. В 1485 г. город был сожжен поляками и восстановлен только в 1493-м.

Хроники содержат также многочисленные примеры насильственной колонизации прусских земель в этом районе и истребления пруссов рыцарями Ордена.

В 1585 г. Гердауэн выгорел дотла во время страшного пожара. Десять лет спустя Каспар Хенненбергер, прусский картограф и лютеранский пастор, сообщает: «В 1585 г. в ночь пятницы с 29 на 30 октября Гердауэн выгорел дотла. Начавшийся ранним утром пожар был потушен, но в следующую ночь возобновился от сильного штормового ветра».

Во время пожара 1802 г. большая часть города снова сгорела. Король Фридрих Вильгельм III пожаловал Гердауну значительную сумму в качестве помощи на восстановление.

В 1679 г. в город вошли шведские войска

I 8 февраля 1708 г. королем Пруссии Фридрихом I Гердауэну предоставлена концессия на проведение IV ярмарки в честь святого Варфоломея. По данным 1791 г., в городе ежегодно проводились четыре ярмарки.

В Гердауэне и его окрестностях после битвы при Прейсиш-Эйлау 7–8 февраля 1807 г. была размещена вся императорская русская армия.

В 1809 г. Гердауэн добился получения полных городских прав.

В 1818 г. Гердауэн становится центральным городом округа.

[1] От латинского loco— «помещаю».

[2] Гуфа – в данном случае фламандская гуфа, унифицированная единица земельной площади, представлявшая собой надел земли прямоугольной формы, шириной 10 и длиной 300 прутов (один старокульмский прут, применявшийся в Пруссии до 1577 г., составлял 4,322 м), что составляло 16,8 га.

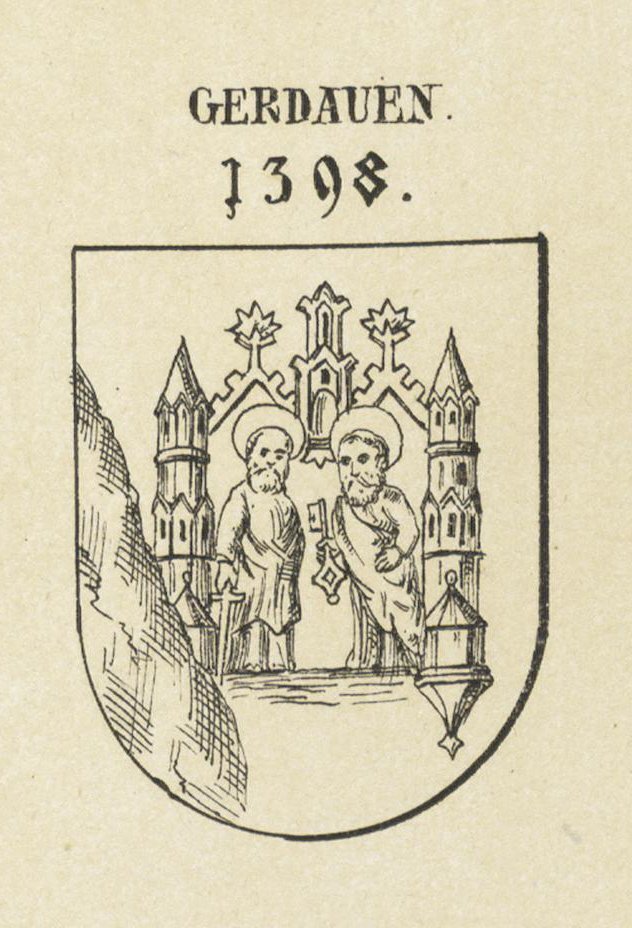

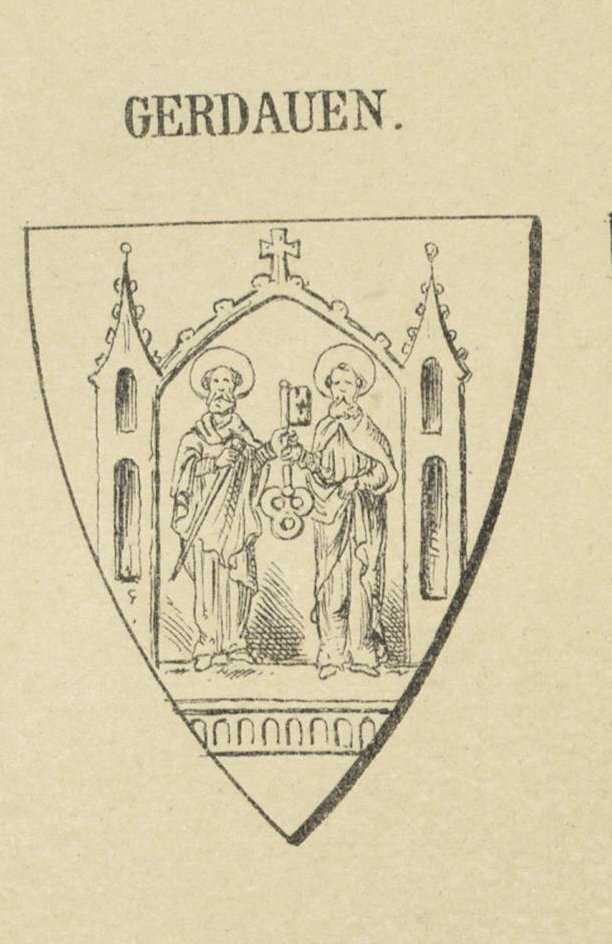

ГЕРБ ГЕРДАУЭНА

Старейшая печать, оттиск 1398 г., изображает готический портал с двумя стрельчатыми арками. В них стоят апостол Павел с мечом (справа,) и Пётр с ключом (слева)[1] . Это изображение повторяется на более поздних печатях с единственным отличием: Павел одной рукой также касается ключа Петра. Значение и цвета неизвестны.

Siebmacher, 1885, S. 140

[1] На оттиске наоборот.

Siebmacher, 1885, S. 140

[1] На оттиске наоборот.

1. Источник изображения:

[Siebmacher J.J.] Siebmacher's großes und allgemeines Wappenbuch: in einer neuen, vollständig geordneten u. reich verm. Aufl. mit heraldischen und historisch-genealogischen Erläuterungen: Städtewappen. Nürnberg: Bauer und Raspe, 1885. Bd. 2. Taf. 171

2. Источник изображения:

[Siebmacher J.J.] Siebmacher's großes und allgemeines Wappenbuch: in einer neuen, vollständig geordneten u. reich verm. Aufl. mit heraldischen und historisch-genealogischen Erläuterungen: Städtewappen. Nürnberg: Bauer und Raspe, 1885. Bd. 2. Taf. 278.

А.Л. Рогачевский, переводчик и исследователь Учредительной грамоты Гердауэна 1398 г., предложивший интерпретацию данного изображения, подчеркивает двоякий смысл герба (перевод опубликован в выпуске 2-го научного сборника «Калининградские архивы» за 1999 г.). Во-первых, в день святых Петра и Павла, т. е. 29 июля 1325 г., было завершено строительство замка Гердауэн, с которым в сознании горожан связывалось подлинное начало города. Во-вторых, символична сама композиция герба: дверь, на фоне которой помещены фигуры апостолов. Ее изображение напоминает о евангельской притче: «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде[1], тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, зовет своих овец по имени и выводит их... Я есмь дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Евангелие от Иоанна, 10:1—9).

Таким образом, дверь может читаться как символ самого Христа, а апостол Пётр, который держит один ключ (а не два, как принято в его иконографии), может быть истолкован как «придверник». Изображение евангелистов Петра и Павла вместе с Христом (либо его символами, как в данном случае) в Средневековье понималось как символ церкви и христианской веры в целом. Можно предположить, что горожане воспринимали замок, а вслед за ним и город Гердауэн, как «твердыню веры» (что подчеркивается также мечом в руке апостола Павла).

[1] В другом месте.

Таким образом, дверь может читаться как символ самого Христа, а апостол Пётр, который держит один ключ (а не два, как принято в его иконографии), может быть истолкован как «придверник». Изображение евангелистов Петра и Павла вместе с Христом (либо его символами, как в данном случае) в Средневековье понималось как символ церкви и христианской веры в целом. Можно предположить, что горожане воспринимали замок, а вслед за ним и город Гердауэн, как «твердыню веры» (что подчеркивается также мечом в руке апостола Павла).

[1] В другом месте.

ПЛАВУЧИЙ ОСТРОВ-КАЛЕНДАРЬ

Поводом для написания диссертации послужило необычное явление в озере близ Гердауэна — плавучий остров, на немецком языке называемый «Швиммбрух» (Swimmbruch), или «Швиммброк» (Swimmbrock), что может быть переведено как «плавающий обломок», или «плавающий осколок».

Термином «плавучий остров» обозначают плотную массу из водной растительности, торфа и др., образующую компактный объект, свободно перемещающийся по водной поверхности, чаще всего по озерам. Плавучей торфяная почва становится благодаря выделяющимся при разложении газам. Толщина такого острова может составлять от нескольких сантиметров до метра и более, а площадь достигает нескольких гектаров. Повсеместно встречаются плавучие острова естественного происхождения, реже — созданные человеком. Распространено мнение, что плавучие острова возникают в болотах, отделяясь от слоев болотной растительности, прикрепленных к берегам озер, или поднимаясь со дна болотных луж.

Известный уже в Античности феномен плавучих островов в XVIII в. еще воспринимался как курьез и служил предметом дискуссий. Диссертация Раста и Маскова стала известной, благодаря ее детальному разбору с комментариями, опубликованному в 1724 г. в сборнике «Изъясненная Пруссия» (Erleutertes Preußen), издаваемому в Кёнигсберге ученым и богословом, членом Прусской академии наук Михаэлем Лилиенталем (1686–1750). С этого времени плавучий остров Гердауэна становится хрестоматийным примером, включаемым во многие исторические и географические справочники.

Статья в сборнике написана Карлом Генрихом Раппольтом (1702–1753), в то время молодым ученым, работавшим домашним учителем в семье М. Лилиенталя, а впоследствии профессором философии и естественных наук Кёнигсбергского университета, членом Королевской Прусской академии наук.

Термином «плавучий остров» обозначают плотную массу из водной растительности, торфа и др., образующую компактный объект, свободно перемещающийся по водной поверхности, чаще всего по озерам. Плавучей торфяная почва становится благодаря выделяющимся при разложении газам. Толщина такого острова может составлять от нескольких сантиметров до метра и более, а площадь достигает нескольких гектаров. Повсеместно встречаются плавучие острова естественного происхождения, реже — созданные человеком. Распространено мнение, что плавучие острова возникают в болотах, отделяясь от слоев болотной растительности, прикрепленных к берегам озер, или поднимаясь со дна болотных луж.

Известный уже в Античности феномен плавучих островов в XVIII в. еще воспринимался как курьез и служил предметом дискуссий. Диссертация Раста и Маскова стала известной, благодаря ее детальному разбору с комментариями, опубликованному в 1724 г. в сборнике «Изъясненная Пруссия» (Erleutertes Preußen), издаваемому в Кёнигсберге ученым и богословом, членом Прусской академии наук Михаэлем Лилиенталем (1686–1750). С этого времени плавучий остров Гердауэна становится хрестоматийным примером, включаемым во многие исторические и географические справочники.

Статья в сборнике написана Карлом Генрихом Раппольтом (1702–1753), в то время молодым ученым, работавшим домашним учителем в семье М. Лилиенталя, а впоследствии профессором философии и естественных наук Кёнигсбергского университета, членом Королевской Прусской академии наук.

Длина острова составляла 350 шагов, а ширина 250. Он состоял из ветвей, камыша, тростника, различных корней, удерживаемых вместе мягким и тонким мхом, а также легкого, словно пыль, песка. На поверхности выросла густая трава. Толщина слоя земли составляла около двух локтей

Гонимый ветром, остров перемещался по озеру, время от времени ударяясь о берег. Многочисленные оторвавшиеся кусочки стягивались к береговой линии. Пасшийся на острове скот своими копытами разрушал целостность покрова, состоявшего из рыхлой почвы. К 1707 г. остров разделился на три части, он уменьшался на глазах, и очевидная недолговечность этой достопримечательности местного ландшафта наделяла ее еще большей ценностью.

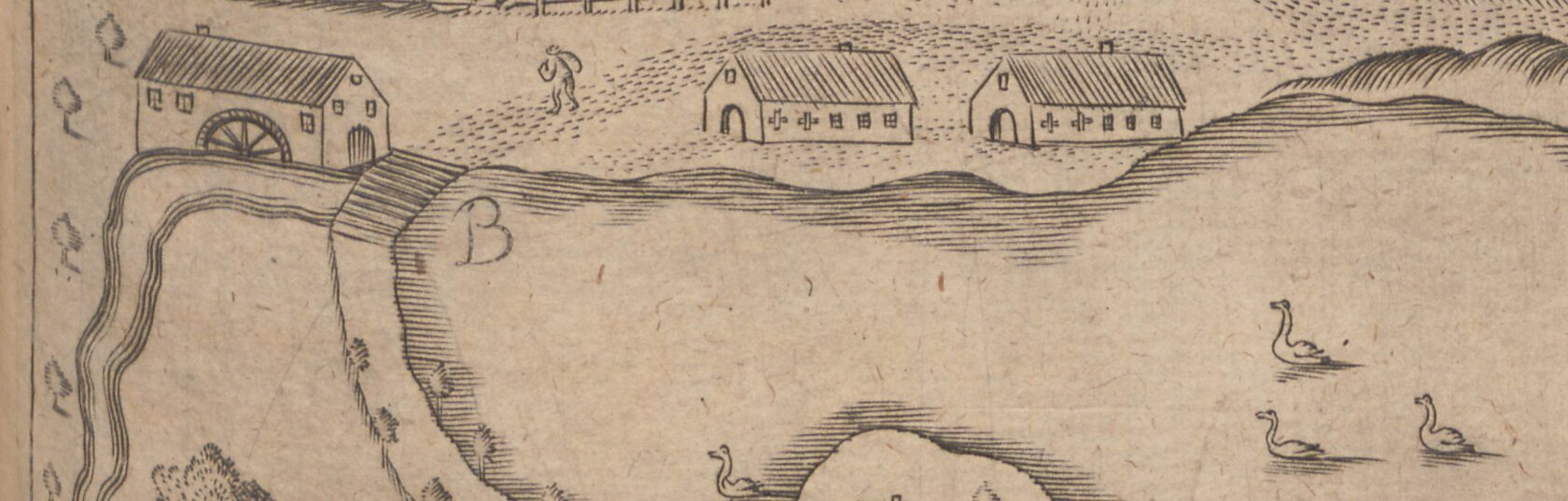

Как полагают Раст и Раппольт, гердауэнский остров «оторвался» в болотистой части местности, где река Омет, обогнув город с юго-востока на север, а затем на запад, поворачивает обратно на восток. Приблизительно в этом месте была построена дамба, чтобы наполнение русла реки было достаточным для питания водяной мельницы, находившейся недалеко от замка. Дамба ограничила обратное движение реки. Отделению болотистой земли от берега (или поднятию ее со дна озера) способствовали также ливневые дожди и ветры, наполняющие Омет и усиливающие ее течение. Об этом рассказывали предки жителей Гердауэна — очевидцы появления плавучего острова на озере.

Жители города считали, что движение острова может сообщать о предстоящей хорошей или плохой погоде. Они заметили также, что за ним в большом количестве следуют различные виды рыб. Поэтому остров получил наименование «календарь Гердауэна», которое закрепилось за ним и неоднократно на протяжении столетия воспроизводилось в географической, исторической и другой научной литературе.

Гонимый ветром, остров перемещался по озеру, время от времени ударяясь о берег. Многочисленные оторвавшиеся кусочки стягивались к береговой линии. Пасшийся на острове скот своими копытами разрушал целостность покрова, состоявшего из рыхлой почвы. К 1707 г. остров разделился на три части, он уменьшался на глазах, и очевидная недолговечность этой достопримечательности местного ландшафта наделяла ее еще большей ценностью.

Как полагают Раст и Раппольт, гердауэнский остров «оторвался» в болотистой части местности, где река Омет, обогнув город с юго-востока на север, а затем на запад, поворачивает обратно на восток. Приблизительно в этом месте была построена дамба, чтобы наполнение русла реки было достаточным для питания водяной мельницы, находившейся недалеко от замка. Дамба ограничила обратное движение реки. Отделению болотистой земли от берега (или поднятию ее со дна озера) способствовали также ливневые дожди и ветры, наполняющие Омет и усиливающие ее течение. Об этом рассказывали предки жителей Гердауэна — очевидцы появления плавучего острова на озере.

Жители города считали, что движение острова может сообщать о предстоящей хорошей или плохой погоде. Они заметили также, что за ним в большом количестве следуют различные виды рыб. Поэтому остров получил наименование «календарь Гердауэна», которое закрепилось за ним и неоднократно на протяжении столетия воспроизводилось в географической, исторической и другой научной литературе.

Из «Системы новой географии» А.Ф. Бюшинга (1762).

... В озере близ этого города есть плавучий остров — участок земли, покрытый зеленью, который перемещается туда и обратно от одного берега озера к другому. Раньше он составлял 350 шагов в длину и 250 в ширину, что позволяло пасти на нем сто голов скота. Но в настоящее время он разделен на несколько маленьких частей, которые постоянно уменьшаются. Этот остров называют Альманахом Гердауэна, потому что по его передвижениям жители города предсказывают приближающиеся штормы.

Из «Общей географии всех четырех частей света» Иоганна Хюбнера (1773).

Гердауэн — город на [реке] Омет, принадлежит графу фон Шлибену... Неподалеку находится так называемый Швиммбрух (плавучий остров), который, однако, с каждым днем уменьшается и со временем исчезнет. Его называют «гердауэнским календарем», потому что по его движению жители судят о погоде.

Из описания королевства Пруссия в «Новом сборнике географических, исторических и статистических трудов» (1791).

Гердауэн — небольшой городок, основанный в 1325 году на реке Омет, с двумя замками, принадлежащими графам и господам фон Шлибен... В близлежащем озере находится Швиммбрух, плавучий остров, — покрытый травой участок земли, который ветер гонит туда-сюда от одного берега озера к другому. Сейчас он состоит из нескольких частей и постепенно уменьшается. По его движению жители города предсказывают погоду, поэтому он и называется «гердауэнским календарем».

ПЛАВУЧИЙ ОСТРОВ – ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ПРУССИИ:

Гердауэн становится известным!

Из «Достопамятностей Пруссии» (Memorabilia Prussica) Каспара Штайна (1592–1652), текст создавался в 1624–1630 гг.

Неподалеку от города Гердауэн стоят Старый и Новый замок, что на горе, принадлежащие знатному роду Шлибен. Там же находится Гердауэнское озеро, а в нем остров под названием Вердер. Этот остров, плавая туда-сюда, то оказываясь посреди озера, то приближаясь к берегам, а иногда и вовсе не отходя далеко от них, служит пастбищем для коров. Доящие их девушки подъезжают к нему на маленьких лодках во время дойки.

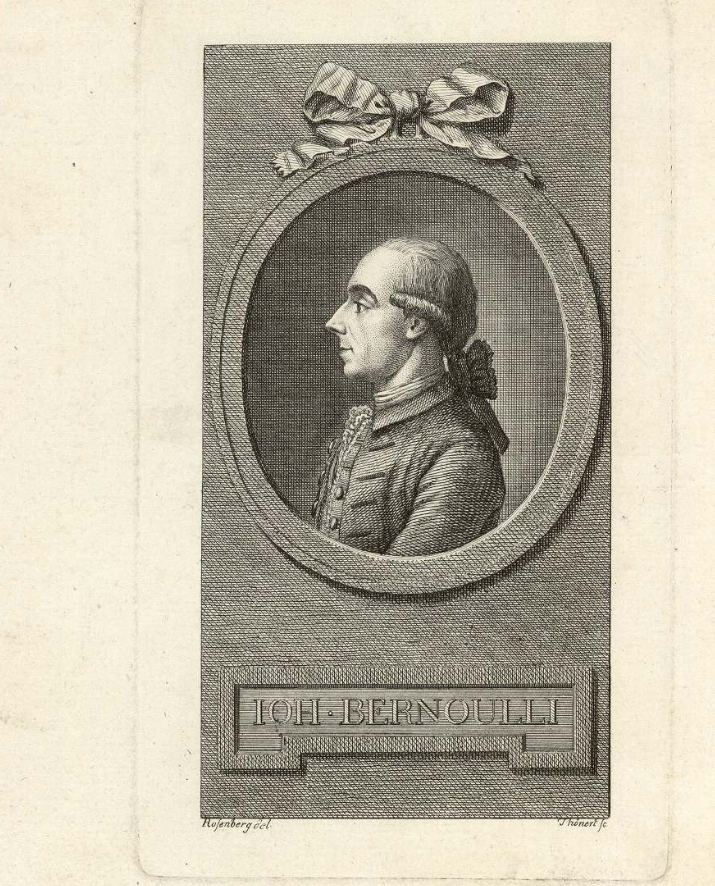

Из книги «Путешествия Иоганна Бернулли[1] по Бранденбургу, Померании, Пруссии, Курляндии, России и Польше в 1778–1779 гг.»:

Озеро, протекающее у Гердауэна, примечательно плавающим по нему островом, или так называемым Швиммбрухом…

[1] В 1778 г. Гердауэн посетил Иоганн III Бернулли (1744–1807), швейцарский математик, королевский астроном, путешественник, почетный член Санкт-Петербургской академии наук.

Неподалеку от города Гердауэн стоят Старый и Новый замок, что на горе, принадлежащие знатному роду Шлибен. Там же находится Гердауэнское озеро, а в нем остров под названием Вердер. Этот остров, плавая туда-сюда, то оказываясь посреди озера, то приближаясь к берегам, а иногда и вовсе не отходя далеко от них, служит пастбищем для коров. Доящие их девушки подъезжают к нему на маленьких лодках во время дойки.

Из книги «Путешествия Иоганна Бернулли[1] по Бранденбургу, Померании, Пруссии, Курляндии, России и Польше в 1778–1779 гг.»:

Озеро, протекающее у Гердауэна, примечательно плавающим по нему островом, или так называемым Швиммбрухом…

[1] В 1778 г. Гердауэн посетил Иоганн III Бернулли (1744–1807), швейцарский математик, королевский астроном, путешественник, почетный член Санкт-Петербургской академии наук.

1. Mедард Тёнер. Иоганн III Бернулли. 1786

Источник изображения: Wikimedia Commons. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Johann_III_Bernoulli.png

Готфрид Кирх (1639–1710), немецкий астроном, член Прусского королевского научного общества:

В Гердауэне, маленьком городке в Пруссии, примечателен Швиммбрух, или кусок земли, на котором можно пасти сто голов стада и который плавает по озеру и гоним ветром туда-сюда. Я был на нем…

В Гердауэне, маленьком городке в Пруссии, примечателен Швиммбрух, или кусок земли, на котором можно пасти сто голов стада и который плавает по озеру и гоним ветром туда-сюда. Я был на нем…

2. Готфрид Кирх. Гравер – Д.П. Буш (1682–1759)

Источник изображения: Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gottfried_Kirch.jpg

Иоганн Кристоф Бекман (1641–1717), историк и теолог:

Другой [плавучий остров] с другой стороны в озере Боруссии у города Гердауэн, который называют соответствующим именем по его природе — плавающим обломком и плавающим комком... Местные жители, пасущие скот, отгоняют его от острова, ведь если стадо запрыгнет на него, нужно, чтобы обратно этот остров пригнал ветер с другой стороны; и как долго в таком случае нужно ждать, чтобы остров приблизился снова.

Другой [плавучий остров] с другой стороны в озере Боруссии у города Гердауэн, который называют соответствующим именем по его природе — плавающим обломком и плавающим комком... Местные жители, пасущие скот, отгоняют его от острова, ведь если стадо запрыгнет на него, нужно, чтобы обратно этот остров пригнал ветер с другой стороны; и как долго в таком случае нужно ждать, чтобы остров приблизился снова.

3. Иоганн Кристоф Бекман. Гравер – Мартин Бернигерот. Ок. 1707

Источник изображения: Британский музей, Лондон; инв. № Bb,4.258.

URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_Bb-4-258?selectedImageId=1613255778

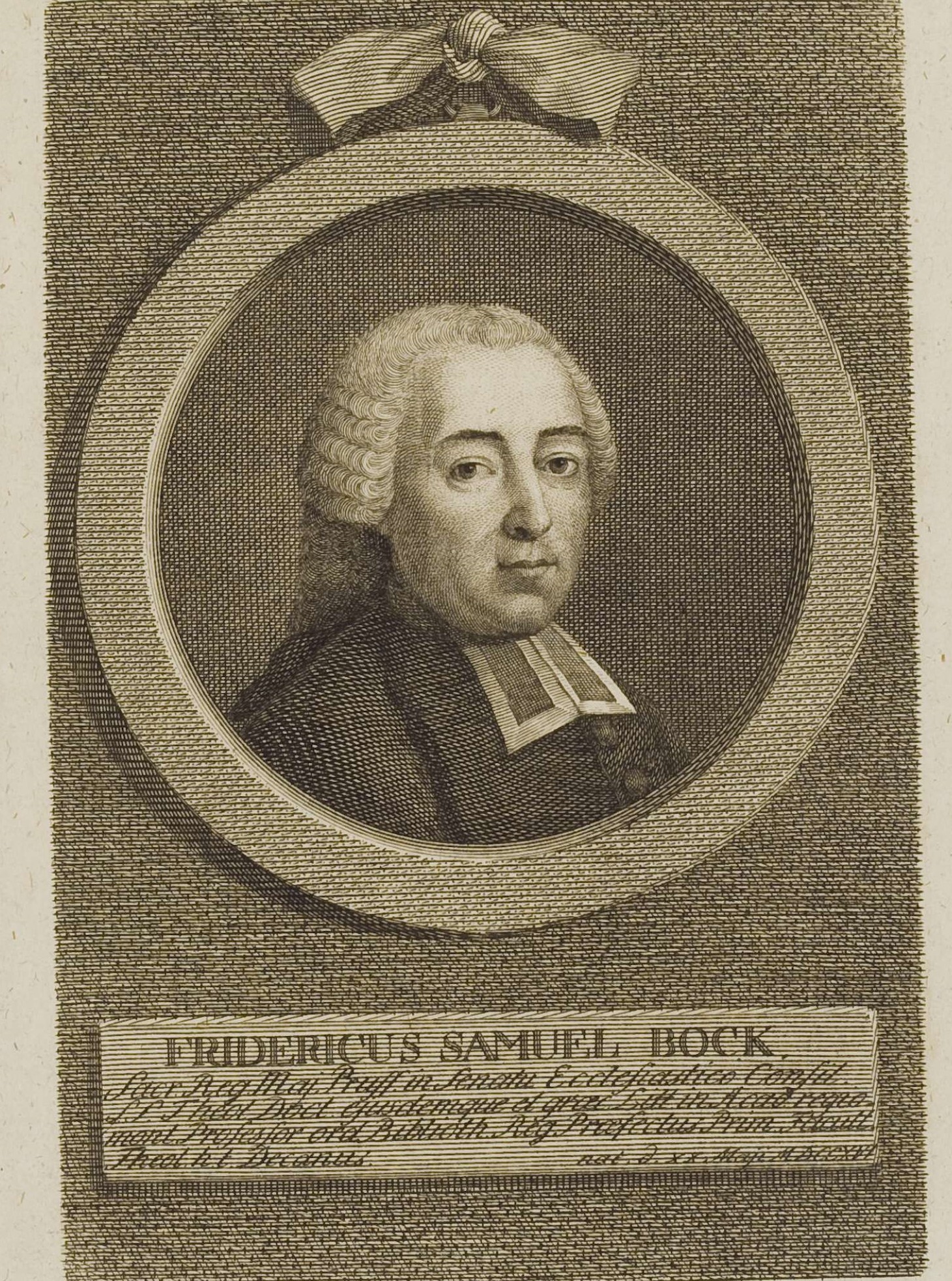

Из сочинения Фридриха Самуэля Бокка (1716–1785) «Опыт естественной экономической истории королевства Восточной и Западной Пруссии», 1782:

Говоря об островках, я должен также упомянуть о плавучих островах (Schwimmbruche), где значительные участки легкой почвы, состоящей из корней, ветвей, камыша, тростника, листьев, травы и всевозможной растительности, но с небольшим количеством почвенного материала, поднимаются водой, плавают над ней и разносятся ветром туда-сюда; на них произрастает прекрасная трава, служащая пастбищем для скота. Небольшой остаток бывшего плавучего острова (Schwimmbruch), который был размыт водой и ветром из-за частого соприкосновения с сушей, все еще можно увидеть на озере Гердауэна.

Говоря об островках, я должен также упомянуть о плавучих островах (Schwimmbruche), где значительные участки легкой почвы, состоящей из корней, ветвей, камыша, тростника, листьев, травы и всевозможной растительности, но с небольшим количеством почвенного материала, поднимаются водой, плавают над ней и разносятся ветром туда-сюда; на них произрастает прекрасная трава, служащая пастбищем для скота. Небольшой остаток бывшего плавучего острова (Schwimmbruch), который был размыт водой и ветром из-за частого соприкосновения с сушей, все еще можно увидеть на озере Гердауэна.

Фридрих Самуэль Бокк. Гравер – И.Л.С. Халле.

Источник изображения: Библиотека Герцога Августа, Вольфенбютткль; инв. №. A 1717

URL: https://www.portraitindex.de/documents/obj/34002394

Из лекций по физической географии Иммануила Канта (1724–1804), 1802:

Не меньше примеров более или менее постоянных (долговечных?), больших и малых плавучих островов существует в наше время. Одним из самых известных был плавучий остров (Schwimmbruch) на живописном озере близ городка Гердауэн в Растенбургском округе Восточной Пруссии, принадлежащего графам фон Шлибен. Он состоял из тростника, очень редкого кустарника и всевозможных переплетенных корней, покрытых плодородной почвой, и был такого размера, что на нем могли пастись до 100 голов скота. Он не упоминается до 1510 года. В 1707 году он разделился на три меньших острова; на самом большом все лето паслись около 30 голов скота. Всякий раз, когда остров прибивало к городу, жители, с чьими владениями он соприкасался, старались закрепить его, насколько возможно, стремясь увеличить свою земельный участок. Хотя штормы снова и снова отрывали его, от него оставались то большие, то меньшие части, и он становился всё меньше и меньше; в 1755 году его окружность все еще составляла 20 квадратных футов. Однако, поскольку каждый, к чьим владениям он приближался, стремился его захватить, он оказался полностью разрушен, за исключением незначительных маленьких кусочков, которые теперь плавают повсюду.

Не меньше примеров более или менее постоянных (долговечных?), больших и малых плавучих островов существует в наше время. Одним из самых известных был плавучий остров (Schwimmbruch) на живописном озере близ городка Гердауэн в Растенбургском округе Восточной Пруссии, принадлежащего графам фон Шлибен. Он состоял из тростника, очень редкого кустарника и всевозможных переплетенных корней, покрытых плодородной почвой, и был такого размера, что на нем могли пастись до 100 голов скота. Он не упоминается до 1510 года. В 1707 году он разделился на три меньших острова; на самом большом все лето паслись около 30 голов скота. Всякий раз, когда остров прибивало к городу, жители, с чьими владениями он соприкасался, старались закрепить его, насколько возможно, стремясь увеличить свою земельный участок. Хотя штормы снова и снова отрывали его, от него оставались то большие, то меньшие части, и он становился всё меньше и меньше; в 1755 году его окружность все еще составляла 20 квадратных футов. Однако, поскольку каждый, к чьим владениям он приближался, стремился его захватить, он оказался полностью разрушен, за исключением незначительных маленьких кусочков, которые теперь плавают повсюду.

Иммануил Кант. И.Т. Путтрих. 1793. Акватинта

Источник изображения: Библиотека Уэлкома; № 4965i

URL: https://wellcomecollection.org/works/djr8t98g

Из сочинения И.Ф. Гольдбека

«Полная топография Королевства Пруссии», 1785:

Когда-то недалеко от города на озере Банктин находился плавучий остров, который ветер переносил с одного конца берега на другой. Он имел 350 шагов в длину и 250 в ширину и использовался под пастбище. Однако в начале этого века он был разбросан, и отдельные его части постепенно исчезли, частью через прорванную плотину, частью через шлюзы, так что от этого плавучего острова ничего не осталось.

Из сочинения Г.Г. Гёккинга «Полная история эмиграции лютеран, изгнанных из Зальцбургского архиепископства и принятых в основном в королевстве Пруссия», 1737:

<…> В окрестностях Гердауэна есть природная диковинка – плавучий остров, который обычно называют Швиммбрух (Schwimmbruch). Это удивительное творение природы: довольно большой кусок земли плавает по озеру, появляясь то в одном месте, то в другом. Есть веские основания полагать, что этот Швиммбрух не очень старый, а появился во времена Харткноха, то есть примерно сто лет назад. Ведь этот проницательный и хорошо осведомленный в прусской истории человек ни словом не обмолвился об этой удивительной игре природы <…> Письменных свидетельств о его истинном происхождении не сохранилось.

Из статьи в «Большом универсальном лексиконе» И.Г. Цедлера, 1743:

Швиммбрух (Schwimmbruch) — плавучий остров на воде недалеко от Гердауэна на реке Омет в регионе Барта в Бранденбургской Пруссии, который, однако, с каждым днем уменьшается в размерах и со временем исчезнет.

«Полная топография Королевства Пруссии», 1785:

Когда-то недалеко от города на озере Банктин находился плавучий остров, который ветер переносил с одного конца берега на другой. Он имел 350 шагов в длину и 250 в ширину и использовался под пастбище. Однако в начале этого века он был разбросан, и отдельные его части постепенно исчезли, частью через прорванную плотину, частью через шлюзы, так что от этого плавучего острова ничего не осталось.

Из сочинения Г.Г. Гёккинга «Полная история эмиграции лютеран, изгнанных из Зальцбургского архиепископства и принятых в основном в королевстве Пруссия», 1737:

<…> В окрестностях Гердауэна есть природная диковинка – плавучий остров, который обычно называют Швиммбрух (Schwimmbruch). Это удивительное творение природы: довольно большой кусок земли плавает по озеру, появляясь то в одном месте, то в другом. Есть веские основания полагать, что этот Швиммбрух не очень старый, а появился во времена Харткноха, то есть примерно сто лет назад. Ведь этот проницательный и хорошо осведомленный в прусской истории человек ни словом не обмолвился об этой удивительной игре природы <…> Письменных свидетельств о его истинном происхождении не сохранилось.

Из статьи в «Большом универсальном лексиконе» И.Г. Цедлера, 1743:

Швиммбрух (Schwimmbruch) — плавучий остров на воде недалеко от Гердауэна на реке Омет в регионе Барта в Бранденбургской Пруссии, который, однако, с каждым днем уменьшается в размерах и со временем исчезнет.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗАМКА

Тевтонский Орден потерпел поражение в тринадцатилетней войне с Польшей (1454–1466) и согласно условиям Второго Торуньского мира (1466) признал вассальную зависимость от польского короля Казимира IV. Будучи не в состоянии оплачивать услуги наемников, Орден выдавал им облигации и наделял землями. Рыцарям Георгу фон Шлибену и его брату Кристофу, пришедшим на помощь Ордену в 1454 г., в соответствии c Магдебургским правом в качестве компенсации жалованья были переданы сначала замок и город Гердауэн вместе с несколькими деревнями и прилегающими к ним угодьями, а затем город Норденбург. Передача сопровождалась обязательством неизменной верности, а также условием, что Шлибены и впредь будут нести службу по требованию Ордена. В последующие годы (1469–1471) к переданным территориям и имуществу было присоединено еще несколько деревень и поместий. Дарственная грамота, выданная в 1469 г. Великим магистром Генрихом Ройссом фон Плауэном (ок. 1400–1470), была подтверждена в 1701 г. королем Фридрихом I.

Кристоф фон Шлибен не оставил потомства. Родоначальником прусской линии рода фон Шлибен стал Георг (I) фон Шлибен. Упоминается в документах 1454, 1469, 1477 гг. Великий магистр неоднократно посылал Георга своим представителем на переговоры в Ливонию, Германию, а также на мирные переговоры с королем Польши 19 октября 1466 г.

Наследником Георга в Гердауне, а также в Миллюкине стал его сын Дитрих. От Дитриха (I) фон Шлибена (ок. 1486 – ок. 1534), прусского советника и верховного маршала (упом. в 1515, 1517, 1528 гг.), идут всех ветви прусского рода фон Шлибен: Биркенфельдская, Зандиттенская, или Гердауэнская, Тарауская, Домброфкенская, Адамсхайдеская и Вандлаккенская. Дитрих был одним из рыцарей эскорта, встречавшего последнего великого магистра Альбрехта Бранденбург-Ансбахского и сопровождавшего его в Кёнигсберг. В качестве маршала Ордена в 1520 г. он сопровождал Альбрехта в Торунь на переговоры с Сигизмундом I.

В 1523 г. собственность Гердауэна и Норденбурга была разделена; заключен договор о наследовании поместий Гердауэн-Норденбург. Норденбург перешел под управление Дитриха (I) фон Шлибена. В 1525 г. Шлибен приобрел значительные владения у герцога. В ленной записи Альбрехт называет его своим советником, преданным другом, мужественным и благородным рыцарем.

Приняв лютеранство, Дитрих фон Шлибен женился. При его сыне Альбрехте Фридрихе (1528–1590) в 1570 г. произведено первое разделение усадьбы Гердауэна на Старый и Новый замки. От одного из младших сыновей Альбрехта Фридриха — Эрнста (1580–1630) — ведет происхождение Зандиттенская (или Гердауэнская) ветвь прусского рода фон Шлибен.

Последним владельцем поместья Гердауэн из рода фон Шлибен был граф Густав Дитрих фон Шлибен (1800–1874). Долги по поместьям были велики, и имущество пришлось выставить на торги.

Легенда гласит, что у графов Шлибен еще в XIX в. (1845) хранилось долговое обязательство Тевтонского ордена на 100 000 золотых гульденов, оплату которого позже они потребовали от короля Фридриха II (1712–1786). Говорят, что король ответил на это требование, что он не рыцарь Ордена и им следует обратиться к папе.

Кристоф фон Шлибен не оставил потомства. Родоначальником прусской линии рода фон Шлибен стал Георг (I) фон Шлибен. Упоминается в документах 1454, 1469, 1477 гг. Великий магистр неоднократно посылал Георга своим представителем на переговоры в Ливонию, Германию, а также на мирные переговоры с королем Польши 19 октября 1466 г.

Наследником Георга в Гердауне, а также в Миллюкине стал его сын Дитрих. От Дитриха (I) фон Шлибена (ок. 1486 – ок. 1534), прусского советника и верховного маршала (упом. в 1515, 1517, 1528 гг.), идут всех ветви прусского рода фон Шлибен: Биркенфельдская, Зандиттенская, или Гердауэнская, Тарауская, Домброфкенская, Адамсхайдеская и Вандлаккенская. Дитрих был одним из рыцарей эскорта, встречавшего последнего великого магистра Альбрехта Бранденбург-Ансбахского и сопровождавшего его в Кёнигсберг. В качестве маршала Ордена в 1520 г. он сопровождал Альбрехта в Торунь на переговоры с Сигизмундом I.

В 1523 г. собственность Гердауэна и Норденбурга была разделена; заключен договор о наследовании поместий Гердауэн-Норденбург. Норденбург перешел под управление Дитриха (I) фон Шлибена. В 1525 г. Шлибен приобрел значительные владения у герцога. В ленной записи Альбрехт называет его своим советником, преданным другом, мужественным и благородным рыцарем.

Приняв лютеранство, Дитрих фон Шлибен женился. При его сыне Альбрехте Фридрихе (1528–1590) в 1570 г. произведено первое разделение усадьбы Гердауэна на Старый и Новый замки. От одного из младших сыновей Альбрехта Фридриха — Эрнста (1580–1630) — ведет происхождение Зандиттенская (или Гердауэнская) ветвь прусского рода фон Шлибен.

Последним владельцем поместья Гердауэн из рода фон Шлибен был граф Густав Дитрих фон Шлибен (1800–1874). Долги по поместьям были велики, и имущество пришлось выставить на торги.

Легенда гласит, что у графов Шлибен еще в XIX в. (1845) хранилось долговое обязательство Тевтонского ордена на 100 000 золотых гульденов, оплату которого позже они потребовали от короля Фридриха II (1712–1786). Говорят, что король ответил на это требование, что он не рыцарь Ордена и им следует обратиться к папе.

Гравюра с планом Гердауэна 1707 г. Фрагмент с изображением Старого и Нового замков

Родовой герб фон Шлибенов

Фрагмент родословной грамоты Георга Адама фон Шлибена. GStA PK. X. HA, Rep. 9, Nr. 666

Источник изображения: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/

В 1831 г. барон Конрад фон Ромберг (1783–1833) из Брунна приобрел Cтарый замок Гердауэн из состава поместья, а в 1833 г. — Новый, вместе с Дёрингсом. После его смерти имущество унаследовала вдова, урожд. графиня Амалия Констанция фон Дёнхофф (1798–1879), а в 1848 г. она передала все права сыну Максимилиану.

В 1881 г. усадьба Гердауэн была выставлена на принудительный аукцион. Ее приобрел Альфред фон Янсон (1852–1943), ставший последним в истории владельцем замка.

В 1881 г. усадьба Гердауэн была выставлена на принудительный аукцион. Ее приобрел Альфред фон Янсон (1852–1943), ставший последним в истории владельцем замка.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ГРАФСКИЙ ТИТУЛ

В 1717 г. в Касселе камергер и генерал-майор Адам Фридрих (II) фон Шлибен (1677–1752) из замка Гердауэн познакомился с Гедвигой Луизой, принцессой Гессен-Гомбургской (1675–1760), дочерью ландграфа Фридриха II Гессен-Гомбургского и его второй жены, Луизы Елизаветы Курляндской.

Гедвига Луиза с 1689 г. была канониссой, а с 1702 г. — дикониссой в светском Херфордском аббатстве. После смерти матери (1690) она осталась при дворе Касселя со своей тетей ландграфиней Марией Амелией. Там и произошла ее встреча с графом фон Шлибеном, а 31 января 1718 г. состоялось их бракосочетание.

Гедвига Луиза вышла замуж вопреки воле своей семьи. Брак, не соответствующий ее социальному положению, спровоцировал светский скандал, который сумел утихомирить лишь прусский король, пожаловав вскоре после свадьбы отцу новоиспеченного супруга, Георгу Адаму (II) фон Шлибену (1647–1719), владельцу Старого и Нового замков Гердауэна, главному егермейстеру короля Пруссии, графский титул. Супруги жили в усадьбе Шлибена в Гердауэне, детей в браке не было. После смерти мужа Гедвига Луиза переехала в Фарель к своей овдовевшей сестре Вильгельмине Марии.

Гедвига Луиза с 1689 г. была канониссой, а с 1702 г. — дикониссой в светском Херфордском аббатстве. После смерти матери (1690) она осталась при дворе Касселя со своей тетей ландграфиней Марией Амелией. Там и произошла ее встреча с графом фон Шлибеном, а 31 января 1718 г. состоялось их бракосочетание.

Гедвига Луиза вышла замуж вопреки воле своей семьи. Брак, не соответствующий ее социальному положению, спровоцировал светский скандал, который сумел утихомирить лишь прусский король, пожаловав вскоре после свадьбы отцу новоиспеченного супруга, Георгу Адаму (II) фон Шлибену (1647–1719), владельцу Старого и Нового замков Гердауэна, главному егермейстеру короля Пруссии, графский титул. Супруги жили в усадьбе Шлибена в Гердауэне, детей в браке не было. После смерти мужа Гедвига Луиза переехала в Фарель к своей овдовевшей сестре Вильгельмине Марии.

1. Неизвестный художник

Графиня Гедвига Луиза фон Шлибен, урожденная принцесса Гессен-Гомбургская

Между 1700 и 1710 гг.

Источник изображения: Wikimedia Commons.

URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gr%C3%A4fin_Hedwig_Luise_von_Schlieben,_geb._Prinzessin_von_Hessen-Homburg.jpg

Герб графов фон Шлибен из Гердауэна в соответствии с графским дипломом от 9 августа 1718 г.

2. Герб графов фон Шлибен.

Фрагмент родословной грамоты Георга Адама фон Шлибена. GStA PK. X. HA, Rep. 9, Nr. 666

Источник изображения: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/

Щит с золотой каймой. В золотом поле — поперечная полоса, разделенная на три ряда по семь чередующихся серебряных и синих клеток. В центре поверх полосы наложено увенчанное короной изображение головы и шеи смотрящего вправо орла. Над щитом — увенчанный графской короной рыцарский шлем, с золотыми буйволиными рогами, украшенными серебряно-синим шахматным узором щита. Между рогами над короной – изображение головы и шеи орла, как в центре щита. Намет шлема золотой с синим. Шахматная поперечная полоса на щите и тот же узор, украшающий буйволиные рога на шлеме, принадлежат родовому гербу.

ЗАМОК РОМБЕРГ. НОВАЯ УСАДЬБА

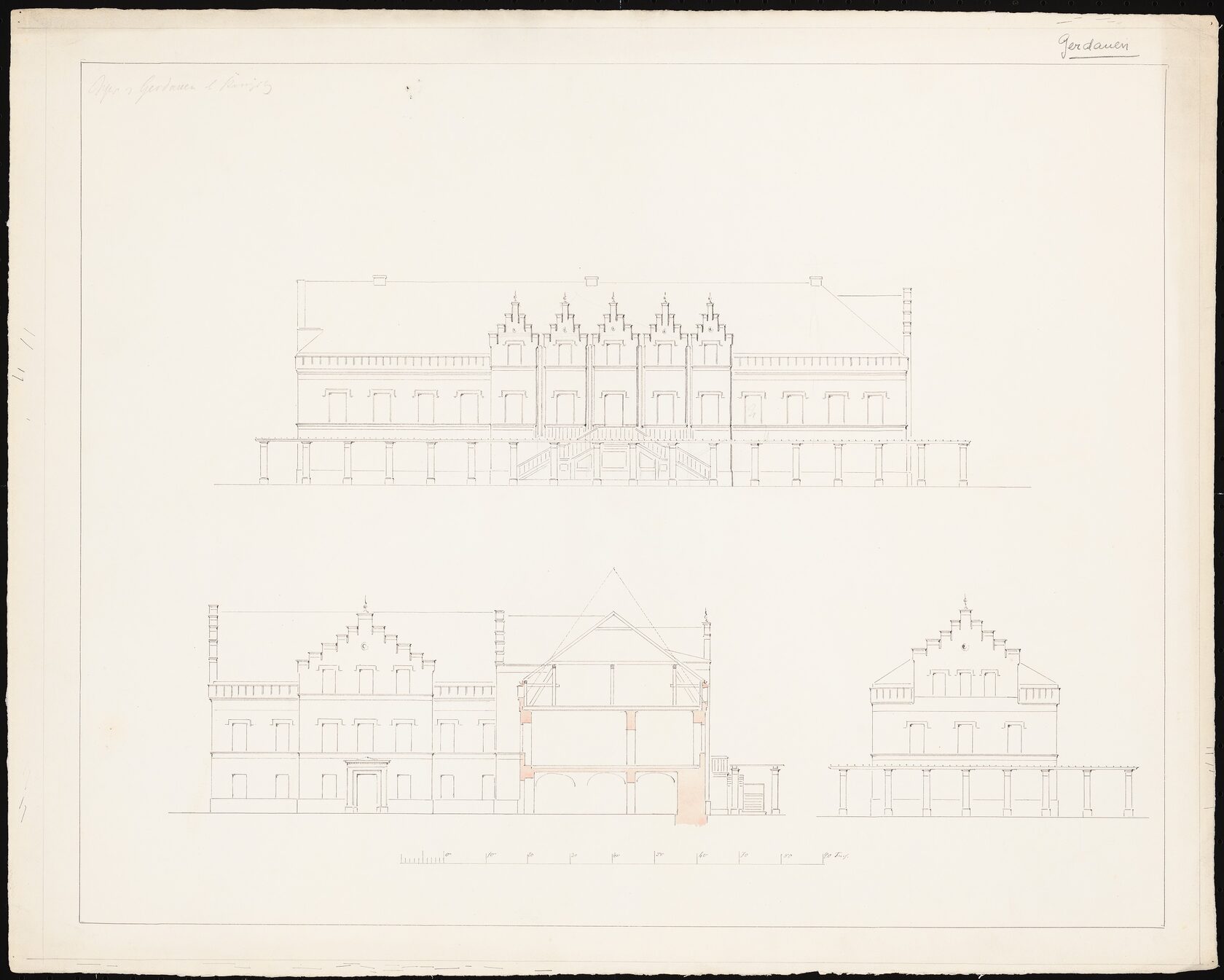

В 1850 г. барон Максимилиан фон Ромберг (1824–1904) решил перестроить замки Гердауэна. Проект был заказан одному из самых успешных европейских архитекторов второй половины XIX в. — Эдуарду Кноблауху (1801–1865), инициатору основания в Берлине Ассоциации архитекторов (1828), члену Берлинской академии художеств (1845).

Глубокое знание европейской архитектуры позволяло Кногблауху реализовывать новаторские идеи и, прежде всего, способствовать формированию благородства и вкуса в отношении к архитектуре. При ограниченных ресурсах он добивался эффекта благодаря сдержанным формам, умелой группировке элементов и тонкой проработке деталей. Его планировка помещений отличалась сквозными широкими коридорами и удобными лестницами, а также искусным расположением световых колодцев и всех основных осей.

В числе известных проектов Кноблауха — Российское посольство, биржа и церковь Св. Петра в Берлине; биржа во Франкфурте-на-Майне; церковь Св. Николая и здания ратуш в Гамбурге, Франкфурте и Штригау, больница в Альтоне др.

Кноблауху было поручено проектирование железнодорожных станций в Данциге, Эльбинге и Кёнигсберге, здания штаб-квартиры железной дороги в Штеттине, банка в Дессау. Последнее, самое известное, но не завершенное его произведение — это синагога на Ораниенбургерштрассе, где, по мнению специалистов, он превзошел предыдущие работы зрелостью замысла, художественной красотой интерьера и техническим мастерством.

Биограф Кноблауха насчитал около 30 усадеб, перестроенных из старых дворянских домов и замков или же построенных заново по его проектам. Их отличало стремление к удобному соединению помещений, комфортному дизайну с использованием крытых галерей, а также к эффектной группировке зданий посредством порталов, эркерных выступов, фронтонов и смотровых башен.

Представление о перестройке Кноблаухом замков в Гердауэне можно составить по проектным рисункам, хранящимся в Архитектурном музее Берлинского технического университета, а также по цветной литографии с изображением усадебного комплекса из альбома А. Дункера в (т. 13, 1874), представившего лучшие усадебные дома двенадцати провинций Германии на 959 цветных литографиях.

Глубокое знание европейской архитектуры позволяло Кногблауху реализовывать новаторские идеи и, прежде всего, способствовать формированию благородства и вкуса в отношении к архитектуре. При ограниченных ресурсах он добивался эффекта благодаря сдержанным формам, умелой группировке элементов и тонкой проработке деталей. Его планировка помещений отличалась сквозными широкими коридорами и удобными лестницами, а также искусным расположением световых колодцев и всех основных осей.

В числе известных проектов Кноблауха — Российское посольство, биржа и церковь Св. Петра в Берлине; биржа во Франкфурте-на-Майне; церковь Св. Николая и здания ратуш в Гамбурге, Франкфурте и Штригау, больница в Альтоне др.

Кноблауху было поручено проектирование железнодорожных станций в Данциге, Эльбинге и Кёнигсберге, здания штаб-квартиры железной дороги в Штеттине, банка в Дессау. Последнее, самое известное, но не завершенное его произведение — это синагога на Ораниенбургерштрассе, где, по мнению специалистов, он превзошел предыдущие работы зрелостью замысла, художественной красотой интерьера и техническим мастерством.

Биограф Кноблауха насчитал около 30 усадеб, перестроенных из старых дворянских домов и замков или же построенных заново по его проектам. Их отличало стремление к удобному соединению помещений, комфортному дизайну с использованием крытых галерей, а также к эффектной группировке зданий посредством порталов, эркерных выступов, фронтонов и смотровых башен.

Представление о перестройке Кноблаухом замков в Гердауэне можно составить по проектным рисункам, хранящимся в Архитектурном музее Берлинского технического университета, а также по цветной литографии с изображением усадебного комплекса из альбома А. Дункера в (т. 13, 1874), представившего лучшие усадебные дома двенадцати провинций Германии на 959 цветных литографиях.

1. Неизвестный художник

Эдуард Кноблаух. ок. 1830. Миниатюра на слоновой кости

Источник изображения: Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CEduardHKnoblauch.jpg

2. [Замок Гердауэн. Проект Э. Кноблауха

Дата проекта – 1850; дата листа (рисунка) – после 1850

Источник изображения: Архитектурный музей Берлинского технического университета; инв. № EK 303,001

Усадебный комплекс Гердауэн

1873–1874. Литография из альбома А. Дункера

ЗАМОК РОМБЕРГ. АРХЕОЛОГИЯ

В 1878–1879 гг. по инициативе Максимилиана фон Ромберга обществом «Пруссия» были проведены археологические исследования на поле между поместьем Гердауэн и озером Банктин. Когда-то там существовало старинное поселение коренных пруссов, получившее свои права от Ордена, называемое «Прахер Лиске» (Pracher Liske).

Д-р Артур Хенниг, ученый, которому председатель общества поручил провести раскопки, обнаружил орудия труда, бронзовые украшения, оружие, остатки ткани и кожи и др. Важными находками стали монеты, указывавшие на время использования кладбища: хальбшотер с изображением Конрада Цёльнера фон Ротенштайна, 23-го великого магистра Тевтонского ордена с 1382 по 1390 г., а также брактеаты, чеканенные при других великих магистрах.

Реконструкция Хеннига, вскоре опубликованная в одном из научных журналов, позволяет составить представление об особенностях быта, обычаев и верований жителей средневековой Барты, нашедших свое упокоение в Прахер-Лиске, а все обнаруженные ценные артефакты были подарены бароном фон Ромбергом обществу изучения древностей «Пруссия».

Фотографии наиболее ценных находок были сделаны профессором Кёнигсбергской академии художеств Иоганнесом Хейдекком (1835–1910), которого барон фон Ромберг пригласил в Гердауэн.

Предметы, обнаруженные во время археологических раскопок на территории Замка Гердауэн (Киндерхоф, Прахер Лиске) из собрания Музея доисторического периода и ранней истории (Государственные музеи Берлина), ранее – в коллекции музея «Пруссия» в Кёнигсберге (фото Е. Крюгер)

Д-р Артур Хенниг, ученый, которому председатель общества поручил провести раскопки, обнаружил орудия труда, бронзовые украшения, оружие, остатки ткани и кожи и др. Важными находками стали монеты, указывавшие на время использования кладбища: хальбшотер с изображением Конрада Цёльнера фон Ротенштайна, 23-го великого магистра Тевтонского ордена с 1382 по 1390 г., а также брактеаты, чеканенные при других великих магистрах.

Реконструкция Хеннига, вскоре опубликованная в одном из научных журналов, позволяет составить представление об особенностях быта, обычаев и верований жителей средневековой Барты, нашедших свое упокоение в Прахер-Лиске, а все обнаруженные ценные артефакты были подарены бароном фон Ромбергом обществу изучения древностей «Пруссия».

Фотографии наиболее ценных находок были сделаны профессором Кёнигсбергской академии художеств Иоганнесом Хейдекком (1835–1910), которого барон фон Ромберг пригласил в Гердауэн.

Предметы, обнаруженные во время археологических раскопок на территории Замка Гердауэн (Киндерхоф, Прахер Лиске) из собрания Музея доисторического периода и ранней истории (Государственные музеи Берлина), ранее – в коллекции музея «Пруссия» в Кёнигсберге (фото Е. Крюгер)

1. Кремень (огниво)

Гердауэн. XIII–XV вв. PM Pr 19416

Бронзовые фибулы, скреплявшие плащ на уровне плеч или на груди.

2. Гердауэн. XIII–XV вв. PM Pr 12755

3. Гердауэн. XI–XV вв. PM Pr 12853

Бронзовый шейный обруч из крученой проволоки (тордированная гривна), называемая «погребальный венец» (Todtenkrone). Аналогичные предметы археологи находили не только в балтийских провинциях, но во многих регионах Германии и Скандинавии, где они были излюбленным украшением и, возможно, оберегом.

4. Гердауэн. XII–XIV вв. PM Pr 21127

Медвежий коготь, оправленный в бронзу, — подвесной амулет или оберег, который использовали жители средневекового Гердауэна. Его носили на груди, прикрепив ремнями. В некрополе Хенниг выявил четыре таких экземпляра, а в Музее доисторического периода и ранней истории в Берлине хранятся более десяти аналогичных подвесок, происходящих из Гердауэна.

5. Гердауэн. XIII–XV вв. (Гердауэн). XIII–XV вв. PMPr 6327

МОНАСТЫРЬ

Существует предположение, что Гердауэн, изначально служил резиденцией монастыря. Частичное подтверждение этому содержится в сообщении доминиканского монаха и автора исторической хроники Симона Грунау (ок. 1470—1530 или 1537) о чудесном небесном явлении в Гердауэне, где перечислены имена монахов. Толкование легенды связано с убийством в 1330 г. Вернера фон Орзельна. Если эта легендарная история и восходит к письменному источнику, который неизвестен.

Согласно документам, доминиканский монастырь появился в Гердауэне в 1428 г.: он был перенесен из Норденбурга, где существовал с 1407 г. Монастырь «не смог прижиться в окружавшей его пустоши». Приор[1] жаловался Великому магистру Паулю фон Русдорфу, что монахи не могут собрать достаточно пожертвований на свое существование, так как рядом нет поселений, и просил предоставить им другое, лучшее и более подходящее, место. Великий магистр удовлетворил просьбу и участок для монастыря, рассчитанного всего на 20 человек, был выделен в Гердауэне — между городом и озером. Монахи получили разрешение на свободный лов рыбы в озере за монастырем с использованием мелких снастей («на мушку», удочками, неводами и т.п.). Им дозволялось также построить у воды тайное убежище. Взамен они должны были предоставить великому магистру свой участок и все свои привилегии в Норденбурге, а также принести клятву служить вечную мессу[2] при главном алтаре Тевтонского ордена по всем усопшим членам Ордена и их благодетелям из числа рыцарей.

Все вышеизложенное было закреплено в учредительной грамоте, выданной новому монастырю 22 июля 1428 г. Паулем фон Русдорфом.

Маленький монастырь Гердауэна не имел особого значения, но после Второго Торуньского мира (1466), когда почти все прусские доминиканские монастыри перешли под власть Польши, он был единственным, оставшимся под властью Тевтонского ордена.

[1] Титул настоятеля небольшого мужского католического монастыря.

[2] Непрестанная молитва об усопших.

Согласно документам, доминиканский монастырь появился в Гердауэне в 1428 г.: он был перенесен из Норденбурга, где существовал с 1407 г. Монастырь «не смог прижиться в окружавшей его пустоши». Приор[1] жаловался Великому магистру Паулю фон Русдорфу, что монахи не могут собрать достаточно пожертвований на свое существование, так как рядом нет поселений, и просил предоставить им другое, лучшее и более подходящее, место. Великий магистр удовлетворил просьбу и участок для монастыря, рассчитанного всего на 20 человек, был выделен в Гердауэне — между городом и озером. Монахи получили разрешение на свободный лов рыбы в озере за монастырем с использованием мелких снастей («на мушку», удочками, неводами и т.п.). Им дозволялось также построить у воды тайное убежище. Взамен они должны были предоставить великому магистру свой участок и все свои привилегии в Норденбурге, а также принести клятву служить вечную мессу[2] при главном алтаре Тевтонского ордена по всем усопшим членам Ордена и их благодетелям из числа рыцарей.

Все вышеизложенное было закреплено в учредительной грамоте, выданной новому монастырю 22 июля 1428 г. Паулем фон Русдорфом.

Маленький монастырь Гердауэна не имел особого значения, но после Второго Торуньского мира (1466), когда почти все прусские доминиканские монастыри перешли под власть Польши, он был единственным, оставшимся под властью Тевтонского ордена.

[1] Титул настоятеля небольшого мужского католического монастыря.

[2] Непрестанная молитва об усопших.

[Реконструкция расположения монастыря в Гердауэне]

Источник: Kubicki R. Dominikanie w Nordenborku i Gierdawach w XV – początkach XVI

wieku // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 2012. T. 2 (276). S. 232.

Об активности монахов среди местного населения свидетельствуют факты завещаний и пожертвований монастырю земельных угодий и имущества горожан.

Секуляризация ордена и провозглашение лютеранства официальной религией прусского герцогства в 1525 г. повлекли за собой упразднение монастыря. По совету Лютера великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбург-Ансбахский преобразовал прусское орденское государство в светское герцогство и принял лютеранское вероисповедание. В 1524 г. его наместник епископ Замланда Георг фон Поленц заявил о своей поддержке Реформации.

Монастырские земли по всей Германии, а также запасы золота и серебра, конфисковывались, в пользу суверенов. Но в некоторых местах дворянство отказывалось подчиниться. Как повествует доминиканский монах и хронист Симон Грунау, церковное убранство монастыря в Герадуэне большей частью состояло из вкладов представителей рода Шлибен и их родственников. Когда фон Поленц потребовал от Шлибенов изгнать монахов из монастыря, те не хотели действовать силой, а решили щедро одарить приора, чтобы он мог жениться, также поддержать молодых монахов, которым рекомендовалось вступить в брак и «помочь умножить мир», а старших поместили в больницы. Имущество монастыря, оцененное в 38 марок чистого серебра, Шлибены оставили себе. Это возмутило герцога, который пригрозил Шлибенам изгнанием и захватом их резиденций в Гердауэне и Люнебурге. Понадобилось вмешательство авторитетных представителей знати, чтобы убедить Шлибенов вернуть монастырские ценности.

После упразднения монастыря в Гердауэне о нем напоминали монастырские погреба и монастырский мост, который был переброшен через озеро Банктин и соединил город с дорогой на Раушен.

Секуляризация ордена и провозглашение лютеранства официальной религией прусского герцогства в 1525 г. повлекли за собой упразднение монастыря. По совету Лютера великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбург-Ансбахский преобразовал прусское орденское государство в светское герцогство и принял лютеранское вероисповедание. В 1524 г. его наместник епископ Замланда Георг фон Поленц заявил о своей поддержке Реформации.

Монастырские земли по всей Германии, а также запасы золота и серебра, конфисковывались, в пользу суверенов. Но в некоторых местах дворянство отказывалось подчиниться. Как повествует доминиканский монах и хронист Симон Грунау, церковное убранство монастыря в Герадуэне большей частью состояло из вкладов представителей рода Шлибен и их родственников. Когда фон Поленц потребовал от Шлибенов изгнать монахов из монастыря, те не хотели действовать силой, а решили щедро одарить приора, чтобы он мог жениться, также поддержать молодых монахов, которым рекомендовалось вступить в брак и «помочь умножить мир», а старших поместили в больницы. Имущество монастыря, оцененное в 38 марок чистого серебра, Шлибены оставили себе. Это возмутило герцога, который пригрозил Шлибенам изгнанием и захватом их резиденций в Гердауэне и Люнебурге. Понадобилось вмешательство авторитетных представителей знати, чтобы убедить Шлибенов вернуть монастырские ценности.

После упразднения монастыря в Гердауэне о нем напоминали монастырские погреба и монастырский мост, который был переброшен через озеро Банктин и соединил город с дорогой на Раушен.

МЕЛЬНИЦА

Гравюра с планом Гердауэна 1707 г. Фрагмент с изображением мельницы

Водяная мельница появилась в Гердауэне практически одновременно с замком. Первое упоминание в документах относится к 1437 г. К мельнице примыкало старое русло реки Омет, что позволило установить водяное колесо для привода механизма в движение. Остатки земляных стен мельницы были видны еще в начале XX в.

Позднее, когда узкая речушка Омет не справлялась с питанием мельницы, перед мостом построили высокую плотину и шлюз. Вероятно, это произошло не ранее времени секуляризации ордена (1525). Статья 16 Учредительной грамоты 1398 г. запрещала устройство в реке запруд, необходимых для работы мельниц. Строительство водяных мельниц в Гердауэне, как и в большинстве местностей Пруссии, было исключительным правом Ордена. Мельничной регалией определялись высокие чинши, которые Орден взимал за разрешение на строительство. При этом мельницами считались все предприятия, чей механизм приводился в движение силой воды: мукомольни, рудодробилки, лесопилки, маслобойни, сукновальни и т.д. Плата за доступ к воде как источнику энергии в конечном итоге ложилась на плечи ремесленников.

Передача мельниц, расположенных на территориях Гердауэна и Норденбурга, а также их окрестностей оговаривалась и в документе 1469 г., выданном рыцарям Георгу и Кристофу фон Шлибенам великим магистром Генрихом Ройссом фон Плауэном.

По данным 1791 г., при городе находились две водяные мельницы, каждая с шестью поставами; одна сукновальня и одна лесопилка.

В первой половине XIX в. на одной из мельниц была установлена водяная турбина, что значительно увеличило производительность предприятия. С тех пор использовались две мельницы: для помола зерна и ячменя.

Свое значение мельница Гердауэна не утратила и в начале XX в. Хотя ее мощности хватало для производства муки в региональных пределах, растущий спрос на муку тонкого помола послужил мотивом новой предпринимательской инициативы Янсона. В 1901 г. он заказал проект реконструкции, который был разработан инженером Райером.

Было закуплено оборудование (вальцовые станки, очистительные и сортировочные машины и др.), изготовленное с использованием новейших технологий. Экономии электроэнергии способствовала установка двух современных турбин Френсиса и паровой локомобиль (тяговый двигатель) Вольфа мощностью 75–100 л.с., который позднее был заменен электродвигателем. Мельница стала производить 15 тонн муки тонкого помола в сутки, а также значительное количество хлебопекарной и кормовой крупы. Бойкая торговля высококачественными продуктами замковой мельницы велась не только с окрестными пекарнями, но доставлялась собственными грузовиками и вагонами практически во все города Восточной Пруссии, а также за границу, в том числе в Россию и во Францию.

Позднее, когда узкая речушка Омет не справлялась с питанием мельницы, перед мостом построили высокую плотину и шлюз. Вероятно, это произошло не ранее времени секуляризации ордена (1525). Статья 16 Учредительной грамоты 1398 г. запрещала устройство в реке запруд, необходимых для работы мельниц. Строительство водяных мельниц в Гердауэне, как и в большинстве местностей Пруссии, было исключительным правом Ордена. Мельничной регалией определялись высокие чинши, которые Орден взимал за разрешение на строительство. При этом мельницами считались все предприятия, чей механизм приводился в движение силой воды: мукомольни, рудодробилки, лесопилки, маслобойни, сукновальни и т.д. Плата за доступ к воде как источнику энергии в конечном итоге ложилась на плечи ремесленников.

Передача мельниц, расположенных на территориях Гердауэна и Норденбурга, а также их окрестностей оговаривалась и в документе 1469 г., выданном рыцарям Георгу и Кристофу фон Шлибенам великим магистром Генрихом Ройссом фон Плауэном.

По данным 1791 г., при городе находились две водяные мельницы, каждая с шестью поставами; одна сукновальня и одна лесопилка.

В первой половине XIX в. на одной из мельниц была установлена водяная турбина, что значительно увеличило производительность предприятия. С тех пор использовались две мельницы: для помола зерна и ячменя.

Свое значение мельница Гердауэна не утратила и в начале XX в. Хотя ее мощности хватало для производства муки в региональных пределах, растущий спрос на муку тонкого помола послужил мотивом новой предпринимательской инициативы Янсона. В 1901 г. он заказал проект реконструкции, который был разработан инженером Райером.

Было закуплено оборудование (вальцовые станки, очистительные и сортировочные машины и др.), изготовленное с использованием новейших технологий. Экономии электроэнергии способствовала установка двух современных турбин Френсиса и паровой локомобиль (тяговый двигатель) Вольфа мощностью 75–100 л.с., который позднее был заменен электродвигателем. Мельница стала производить 15 тонн муки тонкого помола в сутки, а также значительное количество хлебопекарной и кормовой крупы. Бойкая торговля высококачественными продуктами замковой мельницы велась не только с окрестными пекарнями, но доставлялась собственными грузовиками и вагонами практически во все города Восточной Пруссии, а также за границу, в том числе в Россию и во Францию.

ПИВО

Пиво было популярно еще у древних пруссов, проживавших на территории позднейшего Гердауэна. В разных землях Пруссии существовали собственные наименования этого напитка. В Гердауэне, как сообщают в хрониках Симон Грунау и Каспар Хенненбергер использовались «моммон» (Mommon), «маммон» (Mammon) и «мумме» (Mumme). Лютеранский пастор и автор исторических сочинений Г.Г. Гёккинг писал в 1737 г.: «До сих в лесах время от времени находят языческие погребальные курганы, в них под небольшими каменными сводами погребений – горшки с пеплом, немного денег, а рядом с ними плотно запечатанные кувшины, наполненные крепким пивом».

О значении для Гердауэна пивоварения в орденские времена свидетельствует включение специального пункта в Учредительную грамоту 1398 г.: «Мы желаем также, чтобы жители оного города не пользовались никакими иными пивными мерками, нежели те, которые указаны и изготовлены для пользы и блага города».

6 августа 1750 г. Гердауэн получил от короля Пруссии Фридриха II привилегию на пивоварение, согласно которой право бессрочно варить пиво предоставлялось 77 домам. Кроме мелких производителей, в 1791 г. в городе функционировали две частные пивоварни.

Старейшей не только в Гердауэне, но и в Восточной Пруссии считалась пивоварня, получившая название «Киндерхоф». В XIX в. она была модернизирована и перестроена бароном Максимилианом фон Ромбергом. Появилась трехэтажная солодовня с подвальными помещениями, печью с ячменным и солодовым поддонами, самое современное для того времени оборудование для очистки, сортировки и транспортировки сырья и готового продукта. В правом крыле здания был построен варочный цех с котлами и чанами. В них за девять часов варили 110 гектолитров пива крепостью от 12 до 13 градусов.

Весь комплекс пивоварни соответствовал высочайшим стандартам. В 1896 г. по предложению Мааса и с одобрения владельца Альфреда фон Янсона было построено двухэтажное административное здание и два более крупных винодельческих отделения. В 1900 г. появился большой современный солодовенный завод и одновременно в торговый реестре была зарегистрирована компания Brauerei und Malzfabrik Kinderhof, Gerdauen, Ostpr. (Альфред фон Янсон). Было приобретено новое пивоваренное оборудование, включая машину для охлаждения сусла и чаны разного типа, а также построен специальный завод с современным оборудованием по производству бочек.

При Янсоне пивоварня приобрела национальное значение. Выпускались следующие марки пива: Kinderhöfer Schloßbräu, Kinderhöfer Hochmeister Bier и Kinderhöfer Caramelbier.

Исследования, проведенные в 1900 г. в рамках дискуссий европейских врачей по «алкогольному вопросу», показали, что в восточно-прусских районах Фридланд, Растенбург и Гердауэн пиво предпочитали шнапсу.

Легенда о фрау Штолле

С традицией пивоварения связана одна из гердауэнских легенд последних десятилетий XVII столетия: об отважной женщине, которая спасла Гердауэн.

Еще старый Хеннебергер сообщал, что жители Гердауэна варили превосходное пиво, которое они называли «мумме» (Mumme), или «маммон» (Mammon). Когда шведы под командованием своего генерала Хорна в 1675 г. прошли через страну и уже были в Ассаунене, горожане спокойно сидели в трактире и пили пиво. Они чувствовали себя в безопасности, потому что у них была особая крепость на озере Банктин — плавучий остров. Этот плавучий остров, длиной 350 шагов и шириной 250 шагов, был перенесен ветром с одного берега озера на другой. Здесь укрывались пастухи и стада. Здесь горожане вместе со своими женами и детьми также могли быть в безопасности от врага. Так что горожане, гордые своим неприступным островом, спокойно пили пиво. Но тут у ворот внезапно появились шведы, и не было никого, чтобы обороняться. Только жена одного горожанина, госпожа Штолле, стояла на страже. Она поспешно принесла барабан из ратуши и забила в него так яростно, словно целый отряд шел в атаку.

Услышав барабанную дробь, шведы скрылись из виду. Но горожане, распивавшие свое мумме, тоже услышали барабан и в ужасе бросились вперед. Они обнаружили, что город уже спасен. Госпожа Штолле, героиня Гердауэна, в одиночку прогнала врага. Но плавучий остров, как рассказывает Гольдбек в своей «Топографии Пруссии», к началу XVIII в. уже распался на отдельные части, которые становились все меньше и меньше и были смыты течением.

Легенда, возможно, имеет свои истоки в «Естественной истории» Плиния, где описываются примеры древних плавучих островов: «В Лидии встречаются так называемые камышовые острова, которые не только ветер перегоняет, но даже с помощью шеста можно оттолкнуть в любую сторону. В Митридатову войну многие мирные жители спасались на этих островах» (Кн. II, 95).

В более поздней версии легенды действие перенесено во времена Семилетней войны, а врагами жителей Гердауэна становятся русские.

О значении для Гердауэна пивоварения в орденские времена свидетельствует включение специального пункта в Учредительную грамоту 1398 г.: «Мы желаем также, чтобы жители оного города не пользовались никакими иными пивными мерками, нежели те, которые указаны и изготовлены для пользы и блага города».

6 августа 1750 г. Гердауэн получил от короля Пруссии Фридриха II привилегию на пивоварение, согласно которой право бессрочно варить пиво предоставлялось 77 домам. Кроме мелких производителей, в 1791 г. в городе функционировали две частные пивоварни.

Старейшей не только в Гердауэне, но и в Восточной Пруссии считалась пивоварня, получившая название «Киндерхоф». В XIX в. она была модернизирована и перестроена бароном Максимилианом фон Ромбергом. Появилась трехэтажная солодовня с подвальными помещениями, печью с ячменным и солодовым поддонами, самое современное для того времени оборудование для очистки, сортировки и транспортировки сырья и готового продукта. В правом крыле здания был построен варочный цех с котлами и чанами. В них за девять часов варили 110 гектолитров пива крепостью от 12 до 13 градусов.

Весь комплекс пивоварни соответствовал высочайшим стандартам. В 1896 г. по предложению Мааса и с одобрения владельца Альфреда фон Янсона было построено двухэтажное административное здание и два более крупных винодельческих отделения. В 1900 г. появился большой современный солодовенный завод и одновременно в торговый реестре была зарегистрирована компания Brauerei und Malzfabrik Kinderhof, Gerdauen, Ostpr. (Альфред фон Янсон). Было приобретено новое пивоваренное оборудование, включая машину для охлаждения сусла и чаны разного типа, а также построен специальный завод с современным оборудованием по производству бочек.

При Янсоне пивоварня приобрела национальное значение. Выпускались следующие марки пива: Kinderhöfer Schloßbräu, Kinderhöfer Hochmeister Bier и Kinderhöfer Caramelbier.

Исследования, проведенные в 1900 г. в рамках дискуссий европейских врачей по «алкогольному вопросу», показали, что в восточно-прусских районах Фридланд, Растенбург и Гердауэн пиво предпочитали шнапсу.

Легенда о фрау Штолле

С традицией пивоварения связана одна из гердауэнских легенд последних десятилетий XVII столетия: об отважной женщине, которая спасла Гердауэн.

Еще старый Хеннебергер сообщал, что жители Гердауэна варили превосходное пиво, которое они называли «мумме» (Mumme), или «маммон» (Mammon). Когда шведы под командованием своего генерала Хорна в 1675 г. прошли через страну и уже были в Ассаунене, горожане спокойно сидели в трактире и пили пиво. Они чувствовали себя в безопасности, потому что у них была особая крепость на озере Банктин — плавучий остров. Этот плавучий остров, длиной 350 шагов и шириной 250 шагов, был перенесен ветром с одного берега озера на другой. Здесь укрывались пастухи и стада. Здесь горожане вместе со своими женами и детьми также могли быть в безопасности от врага. Так что горожане, гордые своим неприступным островом, спокойно пили пиво. Но тут у ворот внезапно появились шведы, и не было никого, чтобы обороняться. Только жена одного горожанина, госпожа Штолле, стояла на страже. Она поспешно принесла барабан из ратуши и забила в него так яростно, словно целый отряд шел в атаку.

Услышав барабанную дробь, шведы скрылись из виду. Но горожане, распивавшие свое мумме, тоже услышали барабан и в ужасе бросились вперед. Они обнаружили, что город уже спасен. Госпожа Штолле, героиня Гердауэна, в одиночку прогнала врага. Но плавучий остров, как рассказывает Гольдбек в своей «Топографии Пруссии», к началу XVIII в. уже распался на отдельные части, которые становились все меньше и меньше и были смыты течением.

Легенда, возможно, имеет свои истоки в «Естественной истории» Плиния, где описываются примеры древних плавучих островов: «В Лидии встречаются так называемые камышовые острова, которые не только ветер перегоняет, но даже с помощью шеста можно оттолкнуть в любую сторону. В Митридатову войну многие мирные жители спасались на этих островах» (Кн. II, 95).

В более поздней версии легенды действие перенесено во времена Семилетней войны, а врагами жителей Гердауэна становятся русские.

Проект создан при поддержке:

-

ПАО «ЛУКОЙЛ»Грантовая поддержка проекта

ПАО «ЛУКОЙЛ»Грантовая поддержка проекта -

Администрации Правдинского муниципального округаПомощь и содействие при реализации проекта

Администрации Правдинского муниципального округаПомощь и содействие при реализации проекта